前回、Blenderで髪の毛を作りたい!のでアドオンを探す。という旅に出ましたが、今回はその続編です。数ある候補の中からHairPainter(HairLab)を購入したので実際に使い方を解説した上でゲーム制作に使えるのかを検証していきます。

YouTube解説動画(あそぽよCreation)

HairPainter(HairLab)の使い方(ヘアライン)

Blenderのバージョンが4.2以降でないと使えないことに注意しましょう。

ヘアラインによるヘア作成

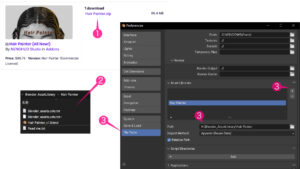

- 購入ページ(Order)からHairPainter.zipをダウンロードします。

- Zipを解答して、任意のアセットライブラリフォルダを作成してそこに、回答したHairPainter_v1.blendファイルを格納します。

- BlenderのPreferencesからサイドバーのFile Pathsを選択し、Asset Librariesのプラスボタンから②の手順で作成したHairPainterアセットライブラリを登録します。

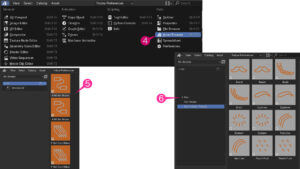

- Blenderを起動して、画面を適当に分割してAsset Browserを表示させましょう。

- All Hair NodesとHair Card Makerという大きく2つのツールがあるはずです。

- カテゴリのヘアーの部分を見ると作りたいヘアーのパーツごとのアセットが格納されているはずです。

- まずは髪の毛を作ってみたいと思うので髪の毛を作る方法を見ていきましょう。

(Hair Nodeは高機能で初心者にはとっつきにくいのでHairPainterの習熟度が上がったときにまた取り上げることにしましょう。) - Asset Browserのアセット一覧からHair Lineを別の3Dビューにドラッグ・アンド・ドロップしましょう。続いて Ctrl+Z でHair Lineを解凍?します。するとアウトライナーにHair Lineというコレクションの中に、Hair Line(Curve)とHair Line(Hair)という要素?オブジェクト?が生成されます。

- 適当に髪の毛を生やしたいオブジェクトを用意しましょう。(自分はDazStudioのフィギュアを用意しました。)

- オブジェクトモードでHair Line(Curve)とHair Line(Hair)のRoot Objectに手順9で用意したDazStudioのフィギュア(Genesis8Female)をセットしましょう。注意は片方だけではなくHair Line(Curve)とHair Line(Hair)の両方にRoot Objectをセットすることです。

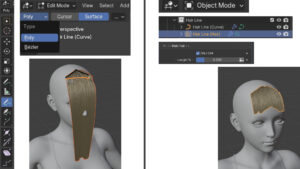

- オブジェクトモードから編集モードに変更します。

- 編集モードの左のアイコン一覧から Draw を選択しましょう。よく似たペンマークに Annotate というものがあるので間違えないようにしましょう。

- そしてDrawのペンのタイプを Poly にし Surface に描画するように左上のペン設定から設定しましょう。(最初はこれがわからなくて30分ぐらい苦戦しました。)

- そしてフィギュアの頭に2本のカーブを描きます。すると最初のカーブを根本にして2本目に描いたカーブの方向へ髪の毛が生成されます。

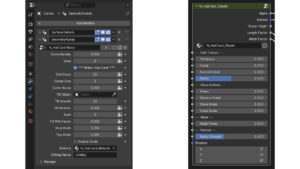

- しかし前髪にしては長すぎるので長さを調整したいですね。そんなときはオブジェクトモードに変更してHair Line(Hair)を選択しましょう。続いてモディファイアを選択してそれらのパラメータ一覧から Main Hair のカテゴリの Length % の値を1から0.2など任意の長さに調整しましょう。

- これらの髪の毛の束を複数作りたい場合は、Hair Lineコレクションを複製すると、複数の束を作ることができます。なので髪の毛を作る設計段階から、紙の束をいくつ使うかを数えておき最初からHair Lineコレクションを必要な数複製しておきましょう。一度カーブを描画してから複製すると、一緒に描いた髪の毛まで複製され重複してしまうので、カーブを書く前に複製すると楽に髪の束を管理できます。

ワンポイント解説

Hair LineコレクションにはHair Line(Curve)とHair Line(Hair)の2つのオブジェクトが連携して髪の毛の作成を行っていますが、それぞれに役割があるようです。

Hair Line(Curve)

フリーハンドで描いたカーブ情報を取得し髪の毛を生成するためのカーブ情報を受け取ります。

Hair Line(Hair)

Hair Line(Curve)で作成したカーブ情報から髪の毛を生成管理するオブジェクトのようです。

よくある失敗

Hair Line(Hair)を選択した状態でフリーハンドのカーブを描いて、あれ?髪の毛が出てこない?バグ?とよくわからない状態に最初触ってみると陥ります。公式の使い方動画にも、注意せよとの解説もないのでちょっと不親切です。自分は開発者さんに直接問い合わせて教えてもらいましたが、解説が結構大雑把でちょいちょい分からないところや間違えて操作するところがあり、その当たり少し不満です。

ヘアカードメーカーによるヘア作成

公式YouTubeチュートリアル

使い方

ヘアカーブ・髪型の作成

- 公式チュートリアルの11:30付近から実際にHairCardMakerを使う手順が示されます。

(それまではデモンストレーションなどの説明です。)

●また説明がHairPainterの操作に慣れていることを前提にしたような説明が多く、分かりにくい箇所が多々あるように感じます。

●もしくは、チュートリアル動画では開発初期の状態なのか?2025年現在の製品版の操作とは、操作方法が異なるところがありそれも分かりにくさを増幅していると思います。 - まずアセットライブラリからオブジェクトモードでHairCardMakerをドラッグ・アンド・ドロップして追加し、Ctrl+Zで使用できるようにします。 → すると原点付近に正方形の平面が出現します。(後で髪質を調整するときに使用します。)

- オブジェクトモードから、ルートとなる(髪の毛を生やしたい)オブジェクトを選択後 → Shift+A → Curve → Empty Hairを生成します。 → オブジェクトの下にCurvesが追加される。

- アウトライナーから生成したCurvesというオブジェクトを選択した状態でスカルプトモードに変更(生成直後はCurvesを自動的に選択しています。)

- Curvesオブジェクトの、プロパティズのスパナのアイコンから → Add Modifire → GeometryNode → 追加されたジオメトリノードモディファイア欄の Newの左側のプルダウンから、N_HairCard Makerを選択します。

- 追加したジオメトリノードN_HairCard Makerのパラメータから、 Maker Hair Card! のチェックボックスをONにします。

- スカルプトモードのカーブを追加する+アイコン(add)が含まれるブラシを選択して、髪の毛を生やしたいモデルにカーブを追加していきます。すると板状のヘアカーブが作成されます。

- 板状のヘアカーブをスカルプトのブラシを使って、自分の希望する髪型に整えていきます。

マテリアル・UV・髪質の設定

- 作成したヘアカーブでの髪の毛に、プロパティズのマテリアルから、N_HairCard Materialを割り当てます。

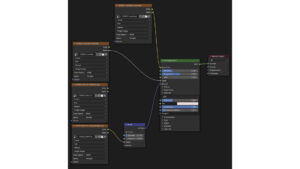

- 新しくウインドウを分割するなどして、 Shader Editor を立ち上げます。

- マテリアルが正しく設定されていると、N_HairCard_Shaderというノードが出現して、値を調整することで髪の毛の質感などを調整できます。 → 調整を行うと、原点のHairCardMakerの平面のRender状態が変わります。(描画モードをSolidなどではなくRenderに変更してください。)

- N_HairCard_Shaderノードの上部の名前の右側のノードとノードがつながったようなアイコンをクリックすると、N_HairCard_Shaderの下の階層のノードが見れるようになります。そこでさらに自分好みの髪質にパラメータを調整します。

髪質テクスチャのエクスポート

- 3DViwePortウインドウから、オブジェクトモードで、カメラをN_HairCard Makerの平面が映るように位置を移動させます。

- プロパティズからカメラの解像度(Resolution)を正方形にします。(動画の例では、1920×1920)

- Shader Editorで、N_HairCard_ShaderノードのAlfaをMaterialOutputのSurfaceに接続

(すると白黒の髪の模様のようなレンダリング画像に変わります。) - 3DViwePortウインドウに戻りオブジェクトモードで、カメラを選択してテンキーの0を押します。するとカメラが捉えている映像の画角に変化します。

- カメラの高さを調整して正方形ぴったりにN_HairCard Makerの平面が映るようにします。

- 3DViwePortウインドウのメニューから → View → ViewPort Render Image → 新しくレンダリングしたウインドウが立ち上がります。

- 新しいウインドウメニュー → Image → Save As → 任意のフォルダに .png 画像としてディスクに保存します。

- AlfaだけでなくNormalも同じ様に、Shader Editorで、N_HairCard_ShaderノードのNormalをMaterialOutputのSurfaceに接続 → レンダリングして任意のフォルダに.png 画像としてディスクに保存します。

- BumpHeightも同様にレンダリングして任意のフォルダに.png 画像としてディスクに保存します。

- N_HairCard_Shaderノードとは別のノードですが、ColorRampノードのColorノードも同様にMaterialOutputのSurfaceに接続 → レンダリングして任意のフォルダに.png 画像としてディスクに保存します。

- Shader Editorに保存した4つの画像をShader Editorに取り込みます。

- Principled BSDFノードのインプットに取り込んだ4つの画像のアウトプットを接続します。

- 先程のPrincipled BSDFノードのBSDFアウトプットをMaterialOutputのSurfaceに接続します。

- これでマテリアルをエクスポートするとゲームエンジンで使えるようになるそうです。

(ただ実際にエクスポートすると一口に言ってもやり方が公式チュートリアルでは端折られており詳しい解説や実際にアンリアルエンジンやUnityに取り込んだ様子がありません。試しにカーブ状態でエクスポートしましたが空のデータのファイルとなってしまいました。メッシュ化すると空のデータではなくなりましたが、板ポリそのままの髪の毛とは程遠いモノが出力されます。この当たり詳しいエクスポート方法を知っている人がいれば教えて下さい。)

ゲームエンジンで使えない?

- HairLine(Curve)で作った髪の毛は、メッシュ化してもパーティクルに変換?しても、UEに取り込んだら空のファイルになります。開発者に問い合わせましたが、2ヶ月以上たった今でも返事がなくおそらく面倒くさいので無視を決め込んでいるようです。(返金の催促は急いでいると急かすと返事が返ってきた。)

- HairCardMakerで作った髪の毛は公式でゲーム制作に使えるとのことですが、肝心のエクスポートの方法が明確に説明されていないので、実質ゲームエンジンで使う方法が分かりません。

第一印象

主に不満を綴っていますが、もちろん極めれば自由自在に髪の毛を作れるのかもしれません。しかしそれ以上に学習コストが高かったり説明が不十分とHairPainterの出来栄えに不満を感じています。

- プロモーションの期待と実際の手順の煩雑さのギャップがエグい

- 公式チュートリアルが「 分かっているだろう 」を前提に作られた説明となっており、正直ドキュメントとして不十分。

- 公式以外の情報があまりにもなさすぎる。

- アドオンなのに手順の煩雑さの割に成果が出にくく1万円は正直萎える

プロモーションの期待と実際の手順の煩雑さのギャップがエグい

プロモーションではいかにも、自由自在に髪の毛を作ることができ、GameReadyという言葉があるのでゲーム制作でも使えるんだ?と思わせておいてからの、説明不十分な上での複雑で長い手順を要求されました。神アセットでは1クリックや2クリックでやりたいことができるような設計になっていますが、正直このアドオンはハズレを引いたと感じています。

もちろんパラメータなどを極めれば自分の理想の髪の毛を作れるかもしれません。しかしそれを習得するのに数ヶ月以上を必要とする学習コストはあまりにも敷居が高すぎます。加えて1万円もする金銭的コストもマイナスイメージでした。

公式チュートリアルが不十分。

これは本当にやってみないと分からないのですが、細かい部分の説明がなくあまりにも雑なチュートリアルと感じざるを得ません。公式ドキュメントやディスコードはなく、YouTubeの公式解説動画だけが頼りなのですが、その動画では正直、ん?あら?ここはどうなってんの?の連続でした。

公式以外の情報があまりにもなさすぎる。

有名アドオンであれば公式以外にも様々な人がチュートリアル動画を作成していますが、自分が探した中では唯一1個しかHairPainterのチュートリアル解説動画を見つけることができませんでした。しかも、そのチュートリアルも公式動画とほぼ似通った内容だったのであまり使えなかった印象だけ残っています。

アドオンなのに成果が出にくく1万円は正直萎える

自分のあそぽよCreationの解説YouTube動画を見てくれた人ならわかると思いますが、出来上がった成果物があまりにもゲーム製品として世に出せるような出来栄えではありません。もちろん検証段階なのでクオリティーを無視して取り敢えず動かすというスタンスで進めていったのも大いにありますが、それを抜きにして仮に一生懸命作ったとしても、自分の理想の髪の毛を作ることは難しいのでは?と実際に触ってみて第一印象として感じています。

コメント